臺大文學院「百年榮光」專欄第十八篇 林耀福名譽教授(國立臺灣大學外文系名譽教授)撰

〈台大外文系的學生歲月:雜憶課程與師友〉——林耀福(臺大外文系名譽教授)

我1957年進入台大外文系,1961年畢業,算一算,已經超過一甲子了。就是從台大退休,也已經整整二十五年了。我說一「甲子」而不說六十年,因為我已是「古代」人,說的是古代話。這幾年因為聽力減退導致記憶力衰退,趁著記憶力還沒有完全喪失,就來回憶一下六十幾年前的「古代史」,雜聊幾門上過的課程和師長,探視一下與同學共同渡過的青澀歲月,品嚐一下返老還童的滋味。

在鄉下唸高中時,我的英文成績不好,原本打算考中文系的,但是我的恩師郭珍泰先生(他是位詩人,也是我的導師兼國文老師)跟我說:你既然喜歡文學,那就考外文系吧。的確,小時候對文學的喜愛之強烈,真是難以想像:一聽到文學兩字,便會心跳加快、面紅耳赤,就像是有人突然在你面前提到你暗戀的女孩。也有點像英國浪漫主義大詩人華滋華斯(William Wordsworth)的一個詩句:「我心悸動當我瞥見/彩虹現天際」(“My heart leaps when I behold /A rainbow in the sky ”) 。因此我就日以繼夜的努力學習英文,把台大外文系當作第一志願,並且僥倖如願。

不過進入外文系後,發覺自己的英文跟出身建中北一女的同學有明顯的差距。 譬如大一時有一門課叫西洋文學概論,授課的老師郝繼隆神父(Father O’Hara) 講課非常風趣,常常惹得滿堂大笑。 但這時我感到最尷尬了,因為我根本聽不懂,「鴨子聽雷」,當然也就不能跟著大笑。另一門課是英語會話,老師是傅良圃神父(Father Foley)。他會隨機要同學當場回答問題,進行對話。我總是躲到教室的後排角落,希望不被點到。但是會話課小班制,根本躲無可躲,每次聽到傅神父說,”Mr. Lin, please answer…” 總是手足無措。

當時系裡面有多位神父修女在教英文,而新生南路側門對面的懷恩堂(院子極大,包括現在的麥當勞都是它的一部分)和真理堂也常常提供課外學習英文的機會,我個人是醉翁之意不在酒,總是會充分利用以增進自己的英文能力。記得當時殷張蘭熙女士(大陸工程/高鐵的殷琪女士的母親)就在懷恩堂給我們開班講授當代美國詩歌,後來創辦《現代文學》的「南北社」成員有好幾位都去上課。好像是張心漪老師(交通部長費驊夫人,我們的翻譯課老師)把我們引介給殷女士的,蘭熙女士對我們提攜照顧有加,後來還把多位同學的作品翻譯成英文,編入The New Voices的文集裡頭。不僅如此,殷張女士負責中華民國筆會刊物的編輯多年,直到後來生病了才把編務交給她的好友齊邦媛教授,而直到今天她的後人都還在支助中華民國筆會。

「南北社」是班上幾位喜愛文學的同學在一起玩耍切磋的集合,成員有白先勇,王文興,李歐梵,張先緒,陳秀美(若曦),洪智惠(歐陽子),楊美惠(後來跟我們的學長謝文孫教授結成連理),謝道峨,王愈靜,方蔚華,陳次雲和我。除了定期把自己的作品在成員間傳閱,我們也常一起去郊遊。印象比較深刻的有兩次,一次是到碧潭野餐,就在河水旁的石頭灘上拿石頭砌成爐子,用河水做飯——那時比較上游的碧潭水還是清澈乾淨,可以飲用;另一次是到陽明山賞花,我跟李歐梵就在草地上拿著地上撿來的樹枝鬥劍,比劃了好半天。陳秀美最為活躍,許多活動都是她帶頭的。也有兩次印象十分深刻:她曾借用方蔚華家的客廳舉辦燭光晚會,在燭光下樂聲中,成員輪流朗誦自己喜歡的作品;另一次是畢業後沒多久,在文學院與行政大樓之間舉辦夜會,我們光著腳奔跑過椰林大道,爬上行政大樓前面的兩棵大樹上。這算是我們最「狂野」的活動了。但是「南北社」真正最「狂野」的活動,應該是在白先勇、王文興和陳秀美的帶領下成立《現代文學》,給中國現代文學在台灣的發展,刻畫了一些印記。記得我貢獻了一個月的家教薪水台幣三百元,翻譯過一兩篇小說,寫過幾首短詩。第一期的封面,其實是我選定的圖案,這一點大家並不知道。當時外文系最東邊的24教室(現在隔成了幾個教室研究室和一個小教室)是系圖書館,有一天我跟張先緒跑去翻找圖書尋求封面的靈感,看到一本英文期刊封面的圖案,兩根直立平行的線條,右邊那一根橫出兩根短線,我把他詮釋成失衡的現代性,就這樣抄了過來成為《現代文學》首期的封面圖案。青春歲月的點滴灑落深秋的田野,彷彿讓人感覺到春天的氣息。

當時校門口人文大樓和農業陳列館的位置上,是兩三排平房的臨時教室,文學院後頭則是一棟兩層樓的普通教室,我們多半就在這兩個地方上課。除了英文方面的課程之外,有些類似今天的通識課程,包括哲學概論、理則學和時事分析(正確的課目名稱記不得了)都是必修的。哲學概論的老師吳康教授當時年歲已高,個子十分瘦小,聲音也比較微弱。理則學的殷海光老師則看起來十分年輕,第一次看到他踏進教室時以為他年紀只有二十五歲。他使用自己寫的《邏輯新引》做為課本,但實際上課卻大多使用別的教材,包括愛因斯坦的文章——他說那是給我們「上大菜」。殷老師具有一種獨特的人格魅力,很能啟發學生的思想。後來我們才知道他是《自由中國》的主編,對自由主義十分嚮往。時事分析的黃祝貴老師是政治系教授,他說每天要看好多份國內外的報紙和新聞期刊,但是如紐約時報和時代雜誌的英文報刊,讀起來也是有些吃力的。非英文的必修課程,記得還有西洋通史和中國文學史,前者講授的是歷史系劉崇鋐教授,後者是中文系的臺靜農教授,都是赫赫有名的大師,有幸蒙受熏陶教化,終生受益。

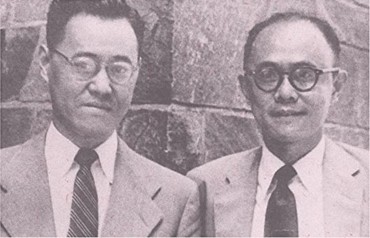

哲學概論和理則學作為外文系大一的必修課程,從今天的角度看起來,或許有點不尋常,但是大一英文和大一國文課程列為必修是理所當然的,因為語文能力不僅僅是表意表情的基礎,它可能也界定了人的本質。我常常挪用孟子的一句話,說,「人之所以異於禽獸幾希?唯語言而已。」不過我對大一英文課的記憶十分模糊,甚至於連任課老師是哪一位都忘了。但我倒是清楚的記得,大二文法修辭課的老師是王國華教授,思來想去,他可能也是我大一英文的老師。王老師是浙江人,鄉音有點濃重,為人很低調,上課認真嚴肅,他的哥哥是鼎鼎大名的國學大師王國維。我還記得他的文法修辭課使用Otto Jespersen 的Essentials of English Grammar當課本。這本書對我而言十分深奧,讀起來十分費力,所以還記得。大一國文的葉慶炳老師溫文儒雅,雖然略略有點口吃,講課卻是風采迷人。英國文學史的夏濟安老師戴著一副黑框的近視眼鏡,乍看之下有點像貓頭鷹。夏老師當時是台灣最重要的文學刊物《文學雜誌》的主編,中文英文寫作都是一流的(趙麗蓮老師便在課堂上特別稱讚過他的英文寫作),曾經在當時主要的美國新批評雜誌Kenyon Review發表過短篇小說。濟安老師文學見解深刻獨到,上課時常旁徵博引的涉及到五四以後的中國文學,也多次跟我們提到過他的弟弟,在哥倫比亞大學任教的夏志清教授:「我對我弟弟的學問很有信心」。後來我們也因夏老師的關係而跟他的弟弟夏志清教授有了交往。志清教授風趣幽默,童心不泯,朋友們給他取了個渾號,叫「老頑童」。應該是1977年吧,我跟內人帶著大約五歲的女兒去哥大看他,他請我們在附近的一家小餐廳午餐。餐廳外的街上掛著一個宣傳電影〈大金剛〉(King Kong)的看板,女兒便叫他King Kong。他跟女兒說,「你不要吃junk food,把那杯牛奶喝了,King Kong跳舞給你看」。女兒把牛奶喝了,志清先生果然在眾目睽睽之下站上他的木頭椅子扭擺了幾下,逗得女兒大樂。 我還記得當下他說,「我最喜歡三樣東西,書,女人與小孩」。這就是濟安老師的弟弟,一生童真的大學問家夏志清教授。後來劉紹銘學長主持把志清教授的大作《中國現代小說史》(A History of Modern Chinese Fiction)翻譯成中文時,我也參與譯了一章。這一對才華橫溢的兄弟對中國文學在台灣的傳承發展,貢獻不能抹滅。跟殷海光教授一樣,夏濟安老師對學生非常具有啟發性,不過他絕對不談政治,跟殷老師是兩個類型的人。 記得當時他跟葉慶炳老師都住在溫州街的單身宿舍,兩人頗有交情,後來創辦《現代文學》的班上同學常在課後前往請益,得到諸多鼓勵,譬如陳秀美(若曦)同學的短篇小說,〈欽之舅舅〉,便是在《文學雜誌》上發表的。

大二那一年聽過兩場印象深刻的演講,一場是天王級的趙元任先生,另一場便是夏濟安老師引介的陳世驤教授,兩人當時都任教於加大柏克萊校區。趙元任的語言天份已到了神話傳說的地步,據說十天半月便能學會一種新的語言,他好像也答應在台訪問期間學會台灣話。在演講時他說沒有時間真正學習,但是以他特殊的方法當場說了幾句台灣話,那字正腔圓,根本就是母語人士!趙先生真正的學術著作不多,但是他的綜合貢獻卻遠遠超過汗牛充棟的三流學究。述而不作的孔子,應是榜樣、鼻祖。陳世驤教授談的是艾略特的〈荒原〉,我猜想這個題目跟夏老師有點關係,因為夏老師曾經在《文學雜誌》上發表過一篇叫〈香港一九五0〉的詩作,副題還特別標記「仿艾略特〈荒原〉」。當時艾略特聲譽崇隆,舉世膜拜,談論他的熱潮洶湧澎拜。說起來有趣,當代美國重要詩人史耐德 (Gary Snyder)曾經上過陳世驤教授的課,他在《斧柄》(Axe Handles) 這個詩集裡特別引用詩經的〈伐柯〉(伐柯伐柯,其則不遠),來表達他得自陳世驤教授的「則」之傳承。而史耐德是我後來研究的美國詩人之一。

還有許多老師和他們教授的課程,譬如英千里主任的英國浪漫詩歌,趙麗蓮老師的西洋文學名著選讀,黃瓊玖老師的戲劇選讀,曹永洋老師的小說選讀,張心漪和吳鴻藻(魯芹)兩位老師的翻譯課,等等。系裡當時還有兩位特殊的老師,我雖然沒有上過他們的課,但是見過他們的風采:一位是曾約農教授,他是曾國藩的曾孫,後來轉任東海大學首任校長;另一位是俞大彩,她是傅斯年校長的夫人,國防部長俞大維的妹妹。另一位我雖沒有正式上過他的課,後來卻發展出比任何一位上過課的老師都深厚的關係,那便是朱立民教授。那時候朱先生在系裡開授美國文學,是選修課,但我並沒有選修。我跟朱先生有較多的接觸是我回到系裡當講師而他擔任系主任之後的事。1965年同班同學王文興兄和我同時回到系裡申請教職,系方把一個專任職缺拆成兩半,我擔任兼任講師,文興兄獲得中文系的半個缺合聘為專任講師,不過一年之後我也成為專任的。那時英千里老師體弱多病,由朱先生繼任外文系系主任之職,在課程與師資聘任各方面銳意革新,提攜後進不遺餘力。由於朱先生的提攜,我後來也走上了研究美國文學的道路,繼承了他的衣缽。幾年後朱先生接任文學院院長之職,系主任由顏元叔兄接任。「朱顏」時期正是台大外文系的黃金時代,聲譽達到巔峰。他們兩人聯手成立了中華民國比較文學學會,中外文學,還有淡江大學英文系的淡江評論與國際比較文學會議,後來朱先生又推動成立英美文學學會。兩人的努力不只台大外文系受益,整個中華民國的比較文學和英美文學研究,基礎都是他們奠立的。我後來也效法他們,推動外文系的英文刊物Studies in Language and Literature ——這是我原先擬定的名稱,後來開好像在前頭冠上了台大的縮寫NTU。

在結束之前,我還想談一下蘇維熊教授的英詩選讀及其因緣變化。蘇老師是新竹北門人,專研英國文學,是當時系裡唯一的本土文學老師。他教學認真、嚴肅,充滿熱誠,但因為他的英語腔調濃重,注重英詩韻律等技術問題(他著有《英詩韻律學》一書),學生的學習態度不太理想,應該是傷了他的心的。譬如有一次文興兄翹課被點到名,我還冒名代應,另有一次我因為沒有認真聽講, 跟鄰座的同學講話而被他罰站,蘇老師罵了我們一頓,說我們辜負了他的熱情。回想起來,真是慚愧。但是奇怪的因緣也就在這裡:蘇老師1968年因病過世,但1967年便不能授課,朱立民主任把「英詩選讀」分成兩班,一班由鄭恆雄兄接過,另一班由我代課。當時新批評仍盛極一時,我使用了新批評主要人物Cleanth Brooks & Robert Penn Warren編的Understanding Poetry 作為課本,並努力的閱讀研究Cleanth Brooks的 The Well Wrought Urn 等名家的名作備課,可謂教學相長。Cleanth Brooks正是夏志清先生在耶魯大學攻讀英國文學博士學位時的指導教授。最令我感念的是,班上的學生都是一時俊彥,其中高天恩更成為我一生最好的知交。天恩後來也擔任過台大外文系的教授兼主任,受學生愛戴的盛況無人能及。更有趣的是,蘇老師的研究室,也就是今天外文系主任的辦公室,先後成為研究生助教、顏元叔兄和我的研究室。

拉雜的回憶不能無邊無際,就此打住。謹此祝福台大百壽,更期待外文系在新人的領導下,再登高峰。

圖一、1960年《現代文學》編輯委員合影,前排左起:陳若曦、歐陽子、劉紹銘、白先勇、張先緒,後排左起:戴天、方蔚華、林耀福、李歐梵、葉維廉、王文興、陳次雲_臺大圖書館典藏

圖二、左起:夏志清、夏濟安_聯經提供

圖三、趙元任夫婦訪臺於臺大合影1959-01-14_臺大圖書館典藏